今年は梅雨らしい梅雨で、雨がたくさん降っておりますね……。

恵みの雨とは言え、連日の雨にもちょっと飽きてきたので、言霊の力で雨を撃退しちゃう和歌をご紹介します。

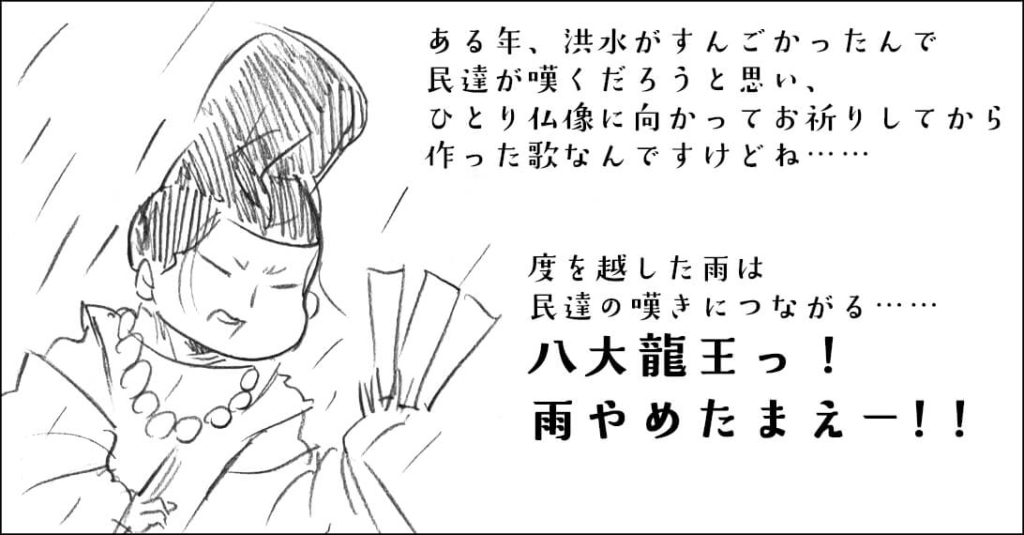

建暦元年七月、洪水天に漫(はびこ)り、土民愁嘆せむことを思ひて、ひとり本尊に向ひたてまつり、いささか祈念を致して曰く

時により 過ぐれば民の 嘆きなり 八大龍王 雨やめたまへ

金槐和歌集・六一九 源実朝

和歌の呪文で、雨を撃退!

さねとも

さねともこの歌をつくった者です。鎌倉幕府の将軍やってます。

家来の”とももり”です。またえらいかっこいい歌ですね。

本当!?そんなにかっこいいかなぁ〜??(えへへ)

(ちょっと中二病だけど……)

洪水になってしまうレベルの大雨を降らせる雨の神様、「八大龍王」に向かって、「雨やめたまえ!」と言って大雨を止ませる歌。

「雨やめたまえ!」は現代的な感覚でいくと、ちょっと呪文みたいに聞こえますね。「ウィンガーディアムレビオーサ!」みたいな……。

当時は和歌は「言霊」の力で鬼も神もしずめると考えられていたので、その言霊の力をもって「八大龍王」をしずめ、民を救おうという実朝さんの男気溢れる歌であります。

実は洪水なんて起きてない……!?

うーん、でもこんな洪水って実際にありましたっけ……?

(ギクッ)

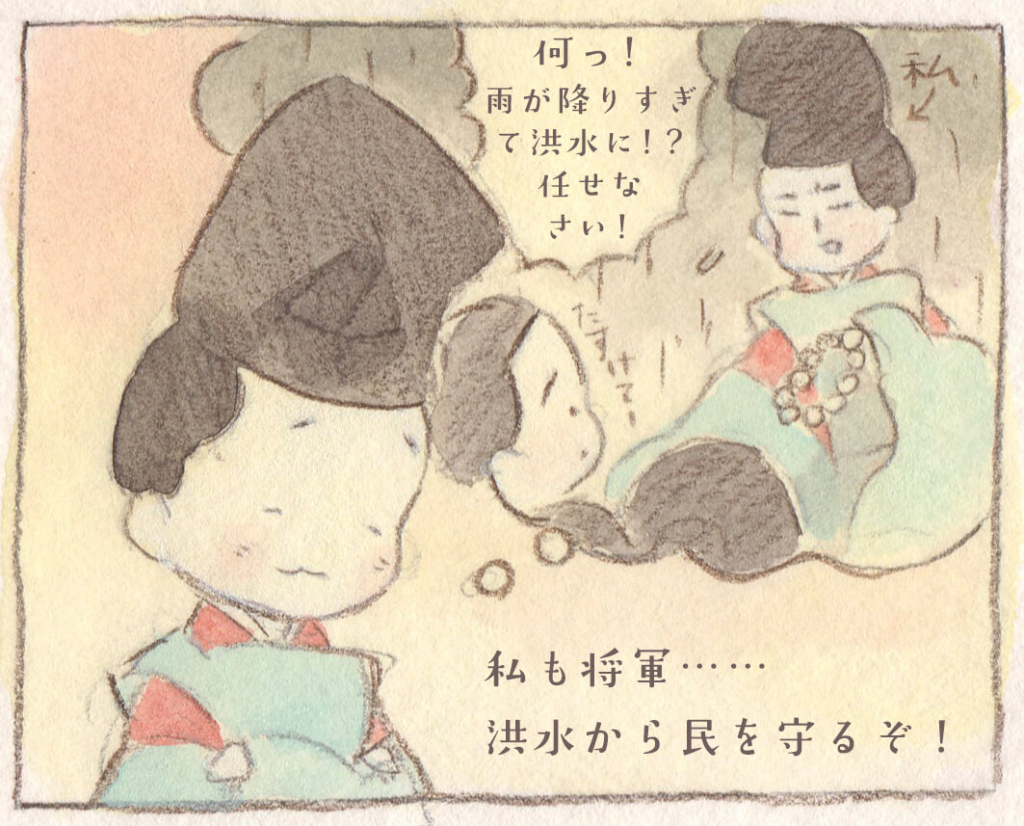

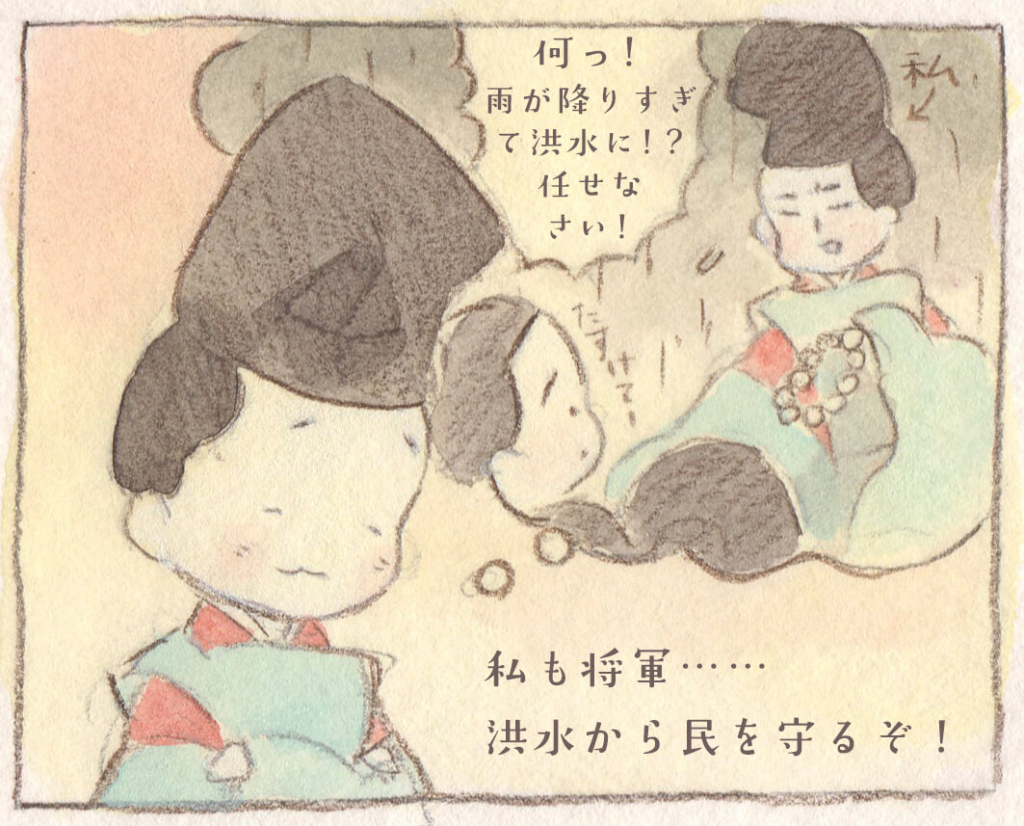

私はこの歌を初めて知った時、一人お堂に入って陰陽師的な感じで龍王に立ち向かうかっこいい将軍を想像してしまいましたが……

本当は「建暦元年七月」に洪水が起きたという記録は残っていないそうなんです。

「実際はこんな感じで作られた歌なんじゃ?」と言われている説がこちら↓

授業で習ってテンション上がって作っちゃったというやつ……!?

まあ、そうとも言う……

遊び心あふれる歌なのかも……?

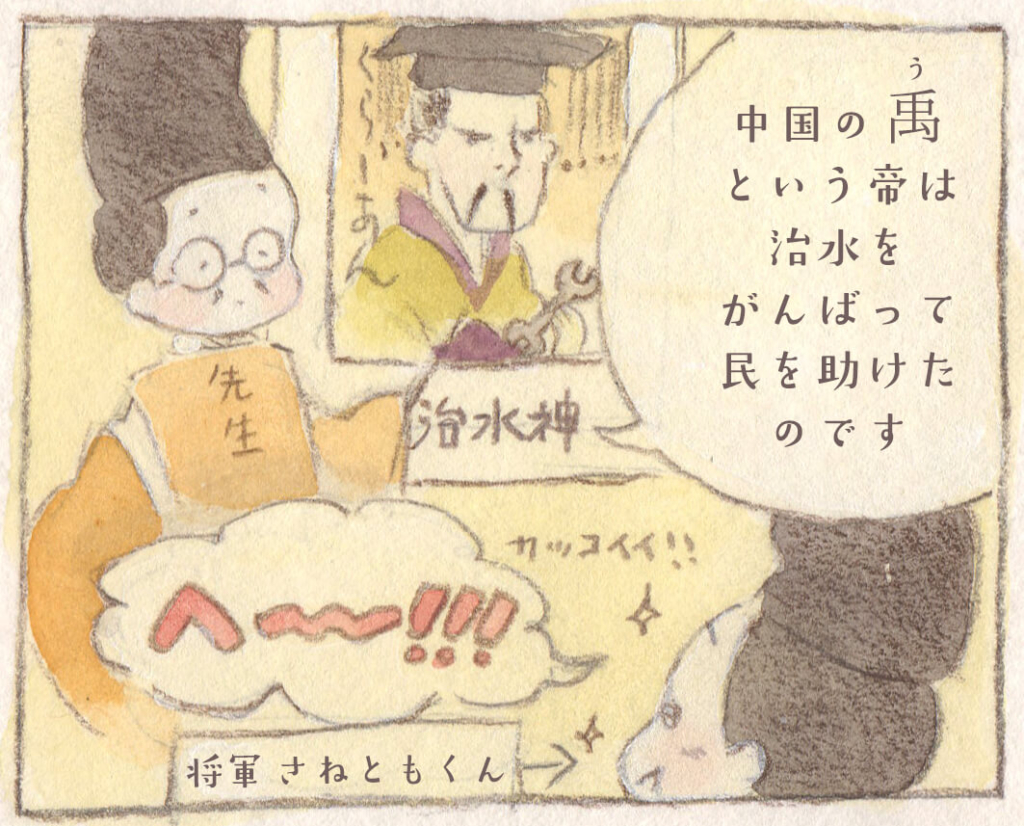

りっぱな将軍となるべく、中国の書物で勉強をしていた折、治水工事をよくして民を助けた帝の話を学んでテンション上がっちゃった実朝さんが作った歌じゃないかとも言われています。

「こんな為政者あこがれる〜!」と思っちゃったんだよね〜。

この和歌の説明をしている「建暦元年七月、洪水天に漫(はびこ)り、土民愁嘆せむことを思ひて、ひとり本尊に向ひたてまつり、いささか祈念を致して曰く」というところ(詞書)もやけに固い文章ですが……

もしかして中国の古典っぽい文章にしてます……!?

わかってくれた!?それっぽくしてみたんだよ〜〜。

教科書の中国書物の影響を受け、通常の詞書よりも、漢文っぽい文体になっているみたい。

でも、この教科書のノリを真似するやつ、ちょっとわかる。学生の頃を思い出してみると、学校の授業で習ったことって、なんだかネタにしたくなっちゃうんですよね。

歴史の教科書の偉人の顔に落書きだってそうだし、国語の授業でちょっと印象的なフレーズが出てこようものなら、一週間くらいはクラスで流行語になったりね……。

なんだかそんなことを思い出して、微笑ましい気持ちになってしまいました。

それにしても「雨やめたまえ」ってなんか言いやすいですね。語呂が良いというか……

良い音でしょ?実は音で遊ぶのも大好きでね……。

「雨やめたまえ」、韻を踏んでてちょっと面白い響きの言葉ですよね。実朝さんは結構音に敏感だったらしく、この言葉にもそういう「音遊び」が含まれていると言われています。

また、雨の神様「八大龍王」を和歌の題材にするというのも、ちょっと独創的。そういう意味で、とっても実朝さんらしさが表れている一首です。

そんなわけで、この歌ではよく実朝さんの政治に対する熱意だとか、将軍としての風格が褒められるのですが、実は「教科書ネタ」とか「音遊び」とか、結構遊び心がつまってる歌なんじゃないかなーと私は思っています。

自分で言うのもなんだけど……こういう「子供の心」を持ち続けてる感じが、けっこう人気なんですよ。

一部の界隈に、ですね……。

「雨やめたまえ」で憂鬱な雨をふきとばそう!

梅雨が鬱陶しい時は、ぜひぜひ「雨やめたまえ!」って言ってみてね。

何か起きるかもしれないし、何も起きないかも……

流行らせたい、「雨やめたまえ」……。

コメント